Recuerdo la tierra donde tú y yo

El tiempo inmenso, incontable, revela todo lo invisible y oculta todo lo que brillaba. («Áyax», Sófocles )

Empezaba el siglo en Madrid y yo mis cuarenta años trasplantado a un pueblecito de apenas trescientos habitantes limítrofe con la provincia de Guadalajara. 2001, el año de la Odisea de Kubric. Así habló Zaratustra de Strauss resonaba entre las colinas y cerros de Valdeavero, tierra tumba de otras tierras que murieron a la vida de neutrino y de pedrusco. Corría abrasado y medio desnudo, a mies segada, sin esperanza de sombra ni agua que beber. Curiosa contradicción, yo mismo era un deshielo que afloraba al rostro por veneros de sudor adonde acudían sedientas únicamente las moscas del secano. Ellas saben rebuscar en la basura de los semovientes. Tampoco las fuentes beben de sus propios caños, curiosa también su sed. Aparecieron dos galgos desde atrás. Me salen al encuentro mientras corro por el campo muchos más animales que amigos en el bar. Se pusieron a mi altura acompasándose al trote que llevaba unos segundos, nos miramos y dijeron: «¿Qué, la echamos? A la de tres». Impugné la cuenta, tramposos, les hubiera soltado un matacán. Salieron levantando rueda y luego como un tren bala monorail se perdieron de vista ostentosos de supremacía. Los galgos siempre andan escapando, válgame. Me gustan los galgos, se lo envidio todo, hasta la melancolía que inspiran merece mi homenaje.

Tenía una casa de dos plantas recién enjabelgada o desinfectada casi vacía de muebles, sólo los que se dejan después de una mudanza y que no quiere ni gratis el chamarilero. Luz de bombillas colgando, luz de pintas blancas, mugre seca y mosquitos achicharrados. Una cocina estrecha donde nunca se cocinó en abundancia abierta a un patio que fue mitad corral de gallinas, ponedoras, cluecas, estercoleras, algún pollo al chilindrón dominical, y mitad huerto. La bendición del agua se subía con ingeniería romana, arco férrico, roldana, soga y cubo de latón, de un pozo de obra rematado con la característica forma de cesto cuyo borde es el brocal, aunque el mérito de modelo corresponda al pozo, pues sus pórtico tubular de catalejo celeste y fondo de magma seminal evocó el cestero trenzando con sus manos una alegoría hecha de mimbres ribereños. ¿Qué reclama contener una canasta sino flores, frutos, granos o peces; o a Moisés que cual bastardo de reina fue en una abandonado a la corriente para mucho más tarde oyendo voces de Dios separar las aguas del mar Rojo? Pero a aquel patio, corral y huerto se le hizo una reforma iniciada la prosperidad de los propietarios con un negocio de carpintería metálica abierto a un erial en cuesta recalificado para urbanización de colonos, lejos de nosotros, los del pueblo – aquí nadie quería contagios – que dio lugar a una avenida de ventanales. Desapareció el cantero de las judías, sucumbió como la tierra de labor al precio del metro cuadrado urbanizable. A pico y pala se profundizó en él hasta el metro sesenta desalojando la tierra, sus semillas, sus lombrices, sus detritus, y sustituyéndola por agua, sólo agua del pozo, agua como para cuatro cosechas de judías, de manzanas, de trigo escanda, de flores de espliego, agua como para pesquera de bogas, como para ahogar a auriga y arquero de un carro de Ramsés II, pero agua solita sola, sin bendecir, agua en pileta de baño árabe, clorada, ni para turbia ni para aves. No fue la que yo encontré al alquilar la casa: cuatro palmos de sopa jardinera donde sorbían las bacterias haciendo burbujitas. Tampoco quedaban gallinas, tampoco rastro siquiera de alguna de esas embravecidas plantas de pepino, cebolla o patata que todavía brotan uno o dos años después de abandonada una huerta. De seguir en este tono diría que sólo campaban hierbajos indistintos, broza. Sería injusto y denotaría una concepción de lo natural versallesca, jardinera, florista, hortera, que no me define. Así como en la casa imperaba la tiritona erótica de la desnudez, allí en el patio campaba el campo, lo mismo que crecía en las cunetas, el mismo forraje que pastaban las ovejas valdeavereñas en los barbechos.

El pánico de los gatos

El patio estaba habitado por una comunidad de felinos aldeanos – ¿Con o sin derechos? me pregunté – gatas y crías en su mayor parte, casi todos negros, medio salvajes, medio domésticos de la basura y la limosna. Mi primera impresión, cómo decirlo, fue impresionista: Pisara un pasto de alta montaña y pensase: «Aquí me construiría una cabaña para sobrevivir. Tomo posesión». Pero, de repente, puesto que seguía pisando absorto sólo en el paisaje, una colonia de moscas alza el vuelo zumbando desde una boñiga fresca. «Disculpe, nosotras ya estábamos aquí». El patio era un gineceo de gatas. Tardaron en acostumbrarse a mí, como todos en el pueblo. Cuando irrumpía desde la cocina de manera apresurada a hacer un no sé qué, se lanzaban de un salto contra las paredes, ¡sus y a uña!, estampándose dos metros más arriba para desde allí escurrirse dolientes arando el encalado hasta el suelo. El dios Pan no representaría mejor el pánico.

Antes de inmiscuirme en su vida imponiéndoles un nuevo temor del que cuidarse, el único peligro a la vista estaba circunscrito al quinto de agua estancada en la pileta imagino que repleto de pirañas microscópicas. Fui consciente de él una mañana que sonaron las campanas del butanero. En una esquina del patio guardaba los cascos. Debo decir que para entonces la gatomaquia y yo convivíamos en buenos términos de distancia e interés. Les echaba regularmente pienso y sobras a cambio de que me aceptaran como observador, pues nunca antes había tenido ocasión de aproximarme a un gato bondadosamente, sin prejuicios desfavorables o como en la infancia con una piedra en la mano. Pronto entendí que este tipo de gato callejero o de vecindario poco tenía que ver con los domésticos que tanto les da ver la calle por televisión que a través del cristal de una ventana. Los de aquel patio parecían estar mucho más cerca de su libre albedrío de gato, excitaban mi interés, que no era el del cazador, ni el del usurero que codiciando la libertad quiere meterla consigo en una jaula, sino el del solitario que busca ejemplo y compañía en la sociabilidad salvaje de unos lejanos antecesores.

El gatito amenazado silba de garganta enseñando las fauces, pero si todavía persistes en acercarle la mano, con los bufidos emite unas bascas de inminente ataque que hielan la sangre porque no lo esperas ni lo comprendes, no te lo puedes creer(…)

Del principio al fin de mi estancia en aquella casa, continuamente, los gatitos, es decir, los de camada, huían de mí como de un antruejo una monja oblata. No acorrales a un gatito en el corral, ni en ningún otro sitio. Desconocen la caricia. Lo más que se les parece una mano extendida aproximándoseles al hocico es la zarpa de su madre en un ¡toma, cachete! Pero tú no eres su madre, tú eres contra ti a vida o muerte. Nunca vi en un minúsculo agresividad tan espantosa. El gatito amenazado silba de garganta enseñando las fauces, pero si todavía persistes en acercarle la mano, con los bufidos emite unas bascas de inminente ataque que hielan la sangre porque no lo esperas ni lo comprendes, no te lo puedes creer, y en una fracción infinitesimal puede pintarte el asombro con un ris ras .

Esta criatura, asustada por el trajín de las bombonas, se obcecó en perderse por la línea donde entre la pileta y la pared no había quince centímetros de anchura. La gata iba y venía por lo alto de la tapia sin atreverse a saltar en su rescate, que no lo tenía, la escapatoria era extremadamente angosta y resbaladiza. Temo que precipité el desenlace intentando ayudarle; bufidos y bascas. El gatillo soltó a correr atropellado, resbaló y cayó a la ciénaga. ¿Qué esperaríais de este final, silencio, resignación gatuna? Las madres que presenciaban esta tragedia comenzaron a soplar un aullido gutural prolongado, sordo y funesto. El gatito pateaba intentando mantener la cabeza sobre la superficie del agua. Yo estaba tan sobrecogido… Consideré que en semejantes circunstancias dejaría de verme como una amenaza, que su lucha a vida o muerte sólo distinguiría un enemigo, el ahogo en unas aguas sin orilla

El Cristo y la Cristi

Todavía, aquel patio conoció las exequias de una cabra que encontré herida y perdida en el campo – más tarde, descubrí que la había desahauciado el pastor -. La bauticé con un nombre que le duró cinco días: Cristi, y Cristi fue porque al llegar al pueblo desnudos como íbamos, ambos de riqueza, sudorosos, ella en su pelaje negro y yo de torso y lo demás excepto una breve calza deportiva, topamos (Yo tiraba de ella por un cuerno, lo que la obligaba a una torsión propia del embestir) topamos, digo, con la procesión del Cristo del Sudor, patrón del pueblo, y todas sus fuerzas vivas hasta unas cien almas vestidas de gala como Dios manda cantando a la vez que atravesando una asombrada calle de casas humildes. Media tarde del 14 de septiembre.

La casa, más que todo, parecía un sanatorio abandonado por médicos y enfermeros, que luego fue saqueado por los enfermos en su huida desordenada. Este loco ingresó sin acogida ni medidas cautelares. De allí salimos vivos al cabo de tres años una gatita a la que libré de una viña de garrapatas que se había apoderado de sus partes blandas y a la que llamé Fifí, otro gato que gané por la comida – el Favorito – y yo.

Un coito de verso quebrado

Durante aquel capítulo de mi enfermedad, que no tiene un diagnóstico cierto, pero que me pone a morir o a renacer cada cierto número de trimestres, hubo tres mujeres, casi cuatro. Dos pasaron, es decir, que no pasaron, y una quedó para el siguiente capítulo. Mujeres y hombres que piensan sino en un nuevo comienzo, en uno de segunda mano, se buscan y se encuentran en el mismo lugar siempre, en el bar. Todas las ciudades y pueblos que conozco tienen, todas, el mismo lugar y hasta los mismos desgraciados y las mismas desgracias de cuyo lastre no consiguen desprenderse.

Eva subida en el árbol del Paraíso a horcajadas, la manzana roja a dos carrillos y la serpiente dentro con su lengua bífida del bien y del mal abriendo brecha.

Las uniones temporales de amantes comienzan intercambiando unas cervezas, intercambiando cigarrillos, a lo mejor con ginebra, a lo mejor con hachís – nadie intercambia antidepresivos o ansiolíticos – y se santifican en la báscula de la autopista de peaje donde cada cual pone la carga que aporta. Quedan excluidas de este grupo las uniones marineras, o si quieren merineras, si se dan por las Castillas. Me refiero con estos calificativos a las uniones que no comprometen, porque ya vas diciendo que tú haces ruta de bares, una temporadita en este y otra en aquel. Buscas un tratamiento de sexo que no supere la caja de veintiocho pastillas. Son relaciones de película española, no de poema del Mío Cid, ni de poesía inmortal que explica la ceniza, los abrazos almizcleños, la sangre derramada en tiempos de paz, el carmín en blanco y negro, la sepultura en sagrado bajo la cama de lenocinio, y tantas cosas que duran años o siglos en un endecasílabo donde riman las partículas de carga positiva, quedando libres los gluones.

Yo no admito amoríos pasajeros de estribo en el tren, ni de primeros auxilios, aguja hipodérmica y fogata de alcohol, ni de sesión de noche, que de poema libre nunca encontré, aunque sí hubo un episodio que se le asemejó, no con buscadora de chulos, sino con la del capítulo siguiente. Fue un coito de verso quebrado y pie dactílico en el terrazo de la planta baja, escena primera. ¡Desnúdala!, voceaban lúbricas las paredes de blanco España y se desconcharon; ¡Desnudaos, desnudaos!, soplaban las esquivas y fantasmales estancias vacías sacándole punta a los vellos, pelusas y borras. ¡Sacrifícala, es un humedal!, chillaban en mandarín los nenúfares colgantes del techo.

(…)una luz de media tarde, pero como de mediodía, iluminando una Inmaculada Concepción sobre una bombilla en cuarto creciente cagada de moscas(…)

En un pico del pasillo hecho de sol, aire de patio y expectación de gatos dejamos nuestra ropa en vertical formando un nido. Eva subida en el árbol del Paraíso a horcajadas, la manzana roja a dos carrillos y la serpiente dentro con su lengua bífida del bien y del mal abriendo brecha. De esta manera me la llevé escaleras arriba, escalón tras escalón, que a cada tranco subiera una décima la temperatura, hasta el dormitorio, paritorio, sanatorio, un jergón con patas de fauno acolchonado, nada más, no recuerdo el ropero, una o dos sillas, probablemente, suelo de madera y paredes a desnivel. Las puertas del balcón de par en par – que se entere la gente, que los campos fructifiquen, que las pécoras del pastor manden carne al matadero – y una luz de media tarde, pero como de mediodía iluminando una Inmaculada Concepción sobre una bombilla en cuarto creciente cagada de moscas, que ascendió al cielo aquella tarde, bien que sin concebir, y que luego bajó a ponerse las bragas.

El temblor de piernas

Tuve un lance anterior del que todavía me resiento cuando me duele la contractura de la espalda. Es una especie de reverberación somática que me acusa cuando tú no estás y yo sí, que no sé lo que es el padecimiento del hambre de un Álvar Núñez Cabeza de Vaca comiendo tierra en tierra de indios, pero sí me acerco a la carencia de una proteína que si falta y falta el resto del mundo a mi alrededor caigo en alucinaciones: la carne. Si me duele la vértebra del coxis y me falta carne que acaricie la mía; si con todo eso, el mundo no respira a mi favor por mis pulmones, me acuerdo de ella, la del vientre esplendoroso, una chica bonita, flamenquita, su casa y la casa de los Sordera tuvieron sus jaleos y sus madrugás. La encontré en mi cama de hospital una tarde con su hijito de siete años al pie, desentendido o acostumbrado a ver a su madre en camas con varón, aquella vez testigo o cómplice mudo de una lesión maldita, vaya por Dios, se había lastimado la espalda mi amiga saltando en una cama elástica de los feriantes. Sí señor, los pueblos de trescientas almas, pese a que la mitad sean de fuera y vivan apartadas del cogollo pueblerino por apartado postal y por ser de urba, tienen feria, encierros y percances.

Habla siempre más por gestos quien carece de palabra o quien teme el sonido de la verdad y sus aires de convección.

Yo me había enamorado de ella y ella de mí, también, pero sin que le temblaran las piernas. Estábamos, unos días más tarde, sentados a la mesa de una terraza en Alcalá de Henares, el niño en medio, sin consumición pero con bolsita de chucherías. Los sofocos del celo nunca me han permitido pensar como es debido, porque el celo es encelo y son celos, y celar y recelar y temer celadas; sangre caliente de flequillo para abajo. Al cerebro, como vive arriba del todo, no le llega bien el agua de la ducha y se queda en sauna. Mi amiga, visiblemente enfadada, le preguntó a su hijo ¿Tú qué opinas, angelito, nos vamos? y el niño haciendo causa común, acreedor de una deuda de columpios, respondió muy seguro: ¡Yo, como tú; nos vamos! En la mesa quedó el regalo de cumpleaños que me acababa de entregar: dentro de un sobrecito rojo una tarjeta del mismo color escrita a mano: Vale por una estancia para dos en el balneario Termaeuropa de Arnedillo, los días 6 y 7 de agosto.

Parecía aquel regalo un temprano viaje de novios, como pudo parecer aquella lumbalgia del pueblo consecuencia de un exceso por saltar a brincos o una excusa para evitar la nunca vez o la primera en una pobreza tan poco promisoria. Habla siempre más por gestos quien carece de palabra o quien teme el sonido de la verdad y sus aires de convección. Yo busqué la verdad inoportuna y conseguí, merced a mi valentía, sentirme humillado en el mismo momento del alborozo. La chica metió en la conversación los síntomas del enamorado. A ella le temblaban las piernas, declaró con franqueza. Le pregunté si le habían temblado conmigo. Pudo haber respondido «no» a la pregunta como tal, pero respondió «no» como respuesta, y lo que yo entendí de flequillo para abajo fue lo que leyó Dante en las puertas del Infierno: Dejad, los que aquí entráis, toda esperanza. Por ese infierno yo no quise pasar. Repliqué al bombón que mientras no le temblaran las piernas ante mí, no iría con ella al balneario de Arnedillo, ni al otro lado de la calle. Y me quedé más digno que Dios, pero también más corrido que el ángel caído.

Anónimos por debajo de la puerta

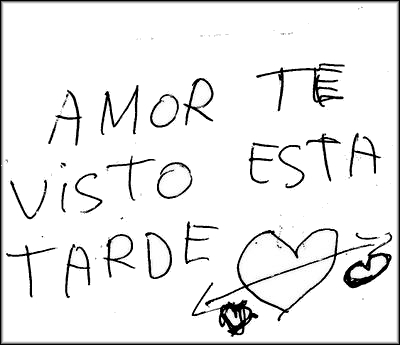

No han conseguido los años consolarme de aquella quemazón. Todavía entonces, el mismo hado que me despertó del celo al orgullo, y del orgullo al pánico con la muchachita de Alcalá, volvió zalamero a entretenerme con un juguete galante, bien que infecundo. Y por imaginármelo fértil, cuando comenzaron los anónimos amorosos por debajo de la puerta de la calle, mis primeras conjeturas se inclinaron por que el autor fuera autora y la autora menor de edad, una soñadora de telenovelas de sobremesa, repetidora de BUP, una ninfa que toma el autobús al instituto esperando un día escaparse y no volver a nada que se lo proponga el bedel, que troceaba los folios en blanco de un imposible comentario de texto sobre la Doña Perfecta de Galdós para escribir AMOR mio buscame, Te visto y me ENAMORADO de ti, Te llebo en mi corazon, y otras lindezas por el estilo.

Y que yo me la llevé al río/ creyendo que era mozuela/ pero tenía marido. (La casada infiel, «Romancero gitano», Federico García Lorca).

Pero, ¡ay! como fuera cierto y se supiera, y se me señalara: seductor de menores, ladrón que sentaste a la mesa, convicto de estupro huido de la justicia, todo esto antes de conocer la persona que me eligió para el camino de la perdición deslizando señuelos debajo de mi puerta. ¿Quién defendería mi inocencia, si fuera un vecino cabal con deudas de confianza en la tienda de ultramarinos y en la farmacia, con servidumbres de paso cedidas al bien común y condominios de casas o labrantíos a la venta, el que me acusara?

Porque sentirse forastero entraña sentirse en peligro. Alguien en el pueblo acababa de asignarme una utilidad prohibida para la que, en cierta forma, me estaba postulando desde que empecé a lucir pegada en el frontón – ¡Aquellos desafíos a pelota!, evocaban los viejos estampando las fichas del dominó en las mesas del El Stop, ¡Pasa! – y en tanto un día sí, un día no, atravesaba las calles del pueblo corriendo en dirección a los campos cual hijo bastardo de un dios, que arrostra el destierro y la amenaza de venganza aún caliente de la diosa ofendida; que sale a enseñorearse sin saberlo de las tierras y criaturas que por herencia le pertenecen. Sólo los dioses, pues la humana murió, mantienen la verdad en secreto y por ello disputan en un litigio que enfrenta a la muerte con la eternidad. El consuelo de la mitología y su verdad poética.

Y que yo me la llevé al río/ creyendo que era mozuela/ pero tenía marido. (La casada infiel, «Romancero gitano», Federico García Lorca). Tenía marido y dos hijos la autora de los anónimos de corte y confección. Mozuela sólo en la infidelidad, si ha de creerse su declaración previa al acto. Una ama de casa, un marido alcohólico, un hijo tullido, unas carnes blancas de pan amasado y aburrida levadura, la casa del lenocinio abigarrada de exvotos como capilla de vidente o, dicho de otra forma, un nicho con las flores de plástico y las fotografías, y el sonajero del gato, y las estampitas del Cristo y sus señoras madres, dentro; y los cirios, claro, y tan torvo oxígeno – el anhídrido carbónico de toda la quincalla de la planta baja ascendido a la superior, donde el dormitorio – que no sería difícil jadear en la cama con jergón cilicio que se hundía bajo su culo. Una conclusión decepcionante, un follar como de azadillo escarbando cebollino, zoofílico, apresurado, anda, córrete y ve. Y no volví. Bien estuvo mientras se mantuvo la intriga.

El filtro de amor

Ya dije que a los tres años salí vivo de la UCI hospital de mi pobreza. Pasé a planta, una casita de planta baja, puerta a dos calles paralelas – mala de guardar* para quien guarda hembra, no para mí que les daba asilo – ahora ya por fin de glaciación con estufa de leña, y emparrado de vid y patio con las hierbas campestres de temporada. Tuve mucho cuidado de no arrancarlas cuando lo domestiqué. Aquel trozo de campo vivo en el patio de mi casa era para mí tan precioso como el más aromático y ornamental de los rosales. A base de correr, siguiendo el consejo de la Reina Roja, había prosperado (Para quedarte dónde estás tienes que correr lo más rápido que puedas… Y si quieres ir a otro sitio, deberás correr, por lo menos, dos veces más rápido. «Alicia a través del espejo», Lewis Carroll).

Hacía 2000 años que el Cristo se inmoló en un árbol con forma de pájaro dirigido a lo alto (la sangre a la tierra, pero el espíritu al cielo). Empezaba a morir la antigua religión.

Después de consolidarme en un primer trabajo alcalaíno como secretaria de dirección – lo que pedía mi jefe en el anuncio -, me busqué otro para los fines de semana en una fábrica de Guadalajara gobernada por mujeres. Dos jefas disputaron por mí y por más hacer valer sus ovarios. Una de ellas, mientras los pocos operarios del turno de noche cumplíamos con nuestro deber, se deslizó en el vestuario masculino para derramar un filtro de amor sobre mi ropa indefensa. La otra jefa me lo sopló mucho tiempo después, pero antes del soplo todos pudimos comprobar que el ensalmo había sido un fracaso. Despechada por ello y, lo más seguro, porque entendía que además del filtro le podía estar fallando el encanto propio, se empreñó de un magrebí temporal que no le duró ni para asistirle al parto. Ella pidió la baja y él, cumplido el contrato, se regresó a sus montañas del Atlas. Pero esto, aquello y lo que vino después son chismes de otra historia que, si bien empezó conmigo en tierras de Alba del Fresno, se suspendió cuando salí de ellas para reanudarse años más tarde en otro territorio madrileño donde y desde donde, naturalmente, seguí corriendo una, varias o muchas veces los términos municipales de 41 localidades de la comunidad, sierra, vega y páramo, incluida la capital.

La cruz tiene forma de pájaro

Mi carrera seca en tierras madrileñas discurría al raso del llano, pero también por las marañas de los cerros y colinas de arbusto coriáceo y verde, de liquen en granito, allá donde el campo que ya sólo crece una vez por temporada acumula sus escombros, las osamentas de las víctimas sacrificiales, las cenizas de la piedra que el viento levanta en remolinos durante los meses de calor. Qué hacía la víctima que era yo, el rey que debía morir en aras del fruto, huyendo de la pira quieta y de aquella manera programada; huyendo, dándome o dándome para huir. Hacía 2000 años que el Cristo se inmoló en un árbol con forma de pájaro dirigido a lo alto (la sangre a la tierra, pero el espíritu al cielo). Empezaba a morir la antigua religión. Se terminaron los reyes que eyaculaban en la horca. Yo soy, me cuento entre los partidarios de la nueva liturgia, la de los sustitutos. Damos el cambiazo. Mejor que la oración en el reclinatorio, preferimos el ahogo en la palestra. No hacemos lumbre, decimos una metáfora, y a cuestas con el infiernillo del cuarto de baño o al sol de las Horas y sobre cualquier superficie nos inmolamos de a poco para que la muerte vivificadora nos fertilice con dosificador mientras dure la vida.

Me acuerdo, sí, de aquella tierra donde tú y yo, amigo mío, hermano, hijo mío, que no sé muchas veces quién es tú y quién es yo, o quién es ella. Aquella tierra seca ya para la arboleda, sin atalayas, vigilada por las águilas y por las alimañas, de combate a descubierta, pero aún de abrigo y de abrazo entre los aromas rastreros que preguntan al que se arrodilla. Tierra del Cerro de las Tres Cruces adonde fuimos a fornicar y a mortificarnos las espaldas, a lapidar la tumba o vientre que nos cubre y nos descubre. Porque no eras fértil y yo no era nadie y necesitábamos un milagro, me crucifiqué sobre ti hasta la escoriación de manos, rodillas y pies. Tú, flagelada hasta el orgasmo, abriste los ojos a la última hora del crepúsculo y así quedaron hasta el punto en que los párpados de la bóveda celeste cayeron sobre ellos al final.

*Casa con dos puertas mala es de guardar, refrán popular y comedia de Pedro Calderón de la Barca.

Recuerdo la tierra donde tú y yo por Texto y fotos: Jesús Mª Ventosa Pérez; Foto de portada: Juan Antonio Díaz Iraeta se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Basada en una obra en adesmano.media.

Que interesante y como te va trasladando al sitio y situación!! Cuando se escribió ésto??

Me gustaLe gusta a 1 persona

A caballo del articulo periodístico y el relato biográfico, entre el poema y la narración, el retorcimiento formal del barroco y la austeridad del crudo realismo castellano, pasado y presente, eterno retorno…Todo eso y mucho más, en un cóctel supremo para beber despacio, levantando los ojos de vez en cuando para mirar al horizonte y ,de este modo, escapar volando del arresto domiciliario sin pan(demia) de cada día.

Me gustaLe gusta a 1 persona

ME ENCATA

Me gustaLe gusta a 1 persona